Para o homem que envelhece o mais difícil é manter contato com a inocência básica da infância. Os anos passam, as preocupações se acumulam e, de repente, já afastado de si mesmo, a face vincada de rugas e os cabelos brancos, o adulto não consegue mais manter os laços das promessas do passado feitas pelo menino – o próprio menino é uma sombra a beira do esquecimento – e todos os gestos prometidos se perderam. Talvez aquilo que se perdeu fosse o melhor de nós com seus sonhos e suas crenças, sua suposição mágica do mundo e uma bondade e uma esperança desconhecida e pura. Um coração lírico se abate no enfrentamento de um mundo frequentemente injusto. É da condição humana esta perda que assinala sempre que somos seres para a morte e que o imaginado paraíso tantas vezes estava dentro do menino que morreu. E não queria morrer, no entanto. Mas, quem de nós tem a coragem ainda da defesa da pureza, a ousadia da invocação da inocência, em uma sociedade que despreza o bom e, tantas vezes celebra o duro e frio vencedor (mas, vencedor do que?), que é o retrato do homem adulto? É tristemente verdadeiro o adágio: envelhecer-envilecer, com a exceção gloriosa de alguns, cuja alma jamais se dobra às pressões do tempo.

O Menino que Diz “Não”

Como nesse poema por exemplo:

Il dit non avec la tête

mais il dit oui avec le cœur

il dit oui à ce qu’il aime

il dit non au professeur

il est debout

on le questionne

et tous les problèmes sont posés

soudain le fou rire le prend

et il efface tout

les chiffres et les mots

les dates et les noms

les phrases et les pièges

et malgré les menaces du maître

sous les huées des enfants prodiges

avec des craies de toutes les couleurs

sur le tableau noir du malheur

il dessine le visage du bonheur.

Neste poema, “Le Cancre”, a infância não é deficiência, mas uma potência disrupitiva: o menino diz não à pedagogia da obediência e sim à vida que ama, onde o gesto definitivo do menino afirma, contra o poder estratificado do infortúnio, a potência lúdica da felicidade.

Pois em Jacques Prevért a infância torna-se qualidade de resistência ao mundo injusto dos adultos e propõe, ao mesmo tempo, uma forma de sabedoria pré-racional. Exemplarmente neste poema onde a infância aparece em confronto com a instituição escolar – um dos primeiros e mais opressivos aparatos do mundo adulto que a criança encontra. Onde o ato de desenhar o rosto da felicidade no quadro-negro do infortúnio é um ato de rebeldia poética e de preservação do devaneio frente a um sistema que busca padronizar e destruir a especificidade humana. Em toda a sua obra essa atitude de revolta do menino que não quer morrer se opõe ao esclerosamento do grande aparato social da manutenção das divisões de classes.

Entre o Surrealismo e o Devaneio Realista

Companheiro de geração dos poetas surrealistas, (Malraux cunhou uma ótima expressão, em outro contexto, “Companheiro de Viagem”, que também serve aqui) Prevért se distingue deles pela feição quase clássica de seus versos, sua contenção extrema e completa precisão. Nele, não foi o sonho, como veículo do inconsciente, que sustentou a lírica, mas o devaneio, o sonho desperto e preservado, característico dos românticos e dos corações puros.

A concepção social desta poesia provém de um tema caro a literatura francesa, o tema do menino as voltas com o mundo dos adultos. Em Hugo, em Dumas, mesmo em Sartre, o tema do inocente heroico em sua pureza remete a uma grande ambição de julgamento social, com uma longa história na França. Em seu caráter político, em Prevért, esta lírica se distancia da retórica socialista de um Eluard ou de um Aragon, pela transformação das injustiças em uma vivência não-ideológica, pouco declaratória, mas fortemente pessoal, vivida, evidenciando não o discurso sobre a injustiça, mas a experiência direta desta. Em La Grasse Matinée:

Il est terrible ce bruit

Quand il remue dans la memoire de l’homme qui a faim.

Para Prevért, cuja experiência da pobreza foi real na sua infância e na sua juventude, a fome, a pobreza e o desespero, a exploração insensível do trabalho, nada disso era um tema literário. Debaixo de cada verso seu havia uma lembrança concreta do sofrimento. Daí que a sua denúncia possa vir em versos comedidos; afinal, o que ele narra já é brutal e verdadeiro em si, banal e evidente; a sua posição ao lado dos desvalidos passava ao largo dos partidos políticos e do discurso filosófico, era inteira e existencial, de um socialismo haurido nas ruas e na memória do menino que jamais se libertou da lembrança das injustiças.

Esta visão assume que na criança há uma irredutível pureza, um núcleo de resistência existencial. E neste aspecto é uma visão pré-freudiana e romântica. Mas é, em Prevert, para efeito de ação, acertada, e muito melhor que o cinismo moderno para o qual a infância é uma esquecida região de tormentas e, depois, uma mercadoria a ser explorada.

Ao aceitar a infância como privilegiada (quase que ontologicamente) pela bondade e qualidades de inocência a serem preservadas, a poesia de Prevért abre-se a uma generosidade de onde retira toda a sua força, e o papel central que cumpre na lírica do século 20, reafirma a sua importância, já que ele desloca a poesia francesa de dois de seus eixos fundamentais: o hermetismo sofisticado de Mallarmé e o satanismo crítico de Baudelaire e Rimbaud; dá uma clareza e uma simplicidade popular (em seu sentido pré-mídiatico) a versos que tocam a todos nós na sua inteireza formal e em seu assunto.

O Poeta Popular da França

Constrói, por fim, um classicismo de tom (não de forma), pois busca seu equilíbrio no dizer, uma sonoridade interna adequada a modulação de seu assunto. Depois da poesia de Prevért a poesia francesa quedaria em um grande leito obscuro e hermético. Desta forma ele foi um dos últimos poetas amplamente populares da França; recitado pelo povo, cantado em seus versos que foram musicados por Joseph Kosma (Les Feuilles Mortes), Christiane Verger “L’Opéra de la lune” e outros; assistido nos cinemas em seus roteiros filmados por Carné, Renoir, Grimault. Sua obra, que era para todos, deu um certo tom moral e espiritual à França golpeada.

Moral, mas jamais moralizante, já que antidogmática e para a totalidade dos homens, se repartia oferecida ao entendimento de todas as classes sociais. Nem antes, nem depois a poesia francesa obteve uma dicção tão direta e conversacional, próxima do homem das ruas e do erudito, do intelectual, do comerciante e da criança. Suas experiências com o cinema e a música popular deram-lhe a medida justa das aspirações da sociedade francesa do pós-guerra. A característica narrativa e visual de seus poemas se une em um complexo melódico sutil, sua poesia criou a dicção prevertiana:

Peindre d’abord

Avec une porte ouverte

Peindre ensuite

Quelque chose de joli

Quelque chose de simple

Quelque chose de beau

Quelque chose d’utile

Pour l’oiseau

Dicção pausadamente meditativa que se desdobra a cada frase, revelando aos poucos seu objeto de afeição. Palavras comuns e senso comum, uma lírica de jornais diários em tom baixo e de reflexão simples. Nesta mesma época Lorca e Alberti na Espanha faziam também uma poesia de enorme influência popular, mas o que neles era atualização de metros folclóricos, rurais, em Prevért era uma poesia essencialmente urbana e mundana. Nos seus versos a cidade moderna se explicita, sua poesia é intramuros, na cidade, e seus versos devem mais a imprensa que as tradições populares. Ao leitor capaz de ler em francês Prevért demonstra seu profundo amor pela palavra, seu conhecimento do ritmo, seu cuidado com as metáforas e com os versos. Universal e profundamente francês, nele é como se a nação francesa se cristalizasse na sua compreensão poética. E, se Prevért foi um poeta de pequena fortuna crítica, (mas sofisticada, Sartre por exemplo) foi um lírico maior que brilha nas retinas e nos corações dos ainda inteligentes. Ao lê-lo sentimos falta do que somos, como em uma recordação. Sua poesia nos vê com os olhos do menino e tudo perdoa, menos a crueldade e a indiferença.

Prévert vs. Existencialismo: Otimismo e Ética

Na França despedaçada do pós-guerra, sua lírica se justificava como uma força capaz de ser julgada junto ao existencialismo. Enquanto neste o homem é náusea, pessimismo, angústia– como em Sartre e Camus – em Prevért a estatura humana ainda é medida pelos padrões éticos do cuidado e puros da infância. Ao contrário dos existencialistas, sua poesia é crítica, mas otimista e generosa, de uma certa forma antidogmática e moderna.

Passados oitenta anos, em um mundo que em termos de suas injustiças e dores pouco se transformou, a sua poesia segue necessária para a França e para o mundo, tentando preservar os valores éticos da inocência e a defesa do fundamentalmente humano.

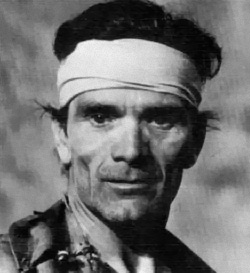

Como um exemplo, em Jacques André Prevért o menino que fomos jamais esmoreceu.