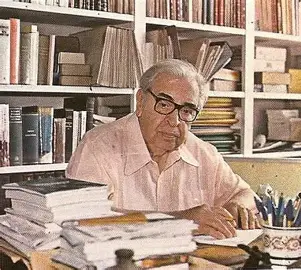

Leio Drummond desde jovem. De todos os volumes que possuí, das várias bibliotecas que tive e perdi, a edição da reunião de suas obras até a década de 60, da editora Aguillar, continua comigo e estará comigo até o fim. Como para outros de uma geração anterior à minha, como para a minha própria geração, Drummond foi um dos poetas que melhor nos compreendia e educava. Até o ano de sua morte, 1987, nosso ritual diário de leitores era aguardar ansiosos a sua crônica, sempre publicada aos sábados, no Jornal do Brasil. A obra de Drummond foi o nosso retrato pessoal e o retrato impessoal do Brasil.

Drummond e o Claro Enigma: A Madureza e a Nostalgia

Neste conjunto de sua obra que cobre quase todo o século XX, o livro Claro Enigma (1948-51) sempre me pareceu marcar o momento do amadurecimento do poeta, a inteireza de seus dons, a cristalização total de seus talentos. Mesmo admirando o modernismo inaugural de Brejo das Almas (1931-34) e o engajamento político-social de A Rosa do Povo (1943-45), é, no entanto, em Claro Enigma que me parece se consolidar o que Manuel Bandeira chamou de “a musa filosófica” da poesia de Drummond. E filosófica em um sentido montaigneano, onde a voz mineral e comedida de sua poesia, de uma certa forma, concluía o seu círculo de transformação e maturidade numa tonalidade ensaística. Drummond, que nascido em 1901 nas Minas Gerais, testemunhou e resumiu a trajetória de todo um Brasil que passou do mundo agrário para o industrial, um país que violentamente se urbanizou e que atravessou duas guerras mundiais. Em 1948, no meio do caminho de sua obra, ele executa uma pausa meditativa cujo resultado foi Claro Enigma.

Neste livro clássico e reflexivo, onde Drummond atinge seu tom mais pensativo, onde a madureza, esta prenda terrível, passa a ser a mais constante e insistente companhia do poeta, onde lemos:

“A madureza sabe o preço exato

dos amores, dos ócios, dos quebrantos

e nada pode contra a sua ciência…”

O Encontro com a Máquina do Mundo: o Limite em Claro Enigma

É que passada a grande crise da Segunda Guerra, crise que para uma geração representou um certo ajuste de contas e um encontro com a história; concluída a fase política de A Rosa do Povo, Claro Enigma aparece como o livro da crise existencial do poeta, ainda político sem dúvida, mas agora em um nível mais sutil, de alguém que se prepara para o encontro com a Máquina do Mundo, os olhos frios de um tempo de aniquilamento físico, intelectual e de dor, de ambivalência entre o espiritual e o mundano, do cálculo e da emoção:

“A máquina do mundo se entreabriu

para quem de a romper já se esquivava

e só de o ter pensado se carpia”

E é nesse sentido a viagem dantesca de Drummond ao coração do entendimento do mundo, um entendimento amplo, fenomenológico, de sua época; a visão do coração das trevas que se amplia, para algo além da compreensão humana e que se dá como um ato de terror e claridade, de crueldade e compaixão, mas se apresenta como a visão inteira, por um segundo, do mistério da existência. Claro Enigma é assim um livro de espantosa unidade espiritual, para ser lido poema após poema formando em nós uma totalidade de impressões, uma apreensão do mundo completa, onde nenhum verso deverá deixar de ser meditado e todos somam para o desvendamento parcial do Enigma:

“esse meu verso antipático e impuro

há de pungir, há de fazer sofrer

tendão de Vênus sobre o pedicuro.

Ninguém o lembrará: tiro no muro

Cão mijando no caos, enquanto Arcturo,

Claro enigma se deixa surpreender.”

É a oficina irritada do poeta em pleno trabalho de esclarecimento metafísico.

Tarde de Maio: Uma Liturgia Despojada no Coração do Enigma

Mas quero falar do poema “Tarde de Maio”, deste livro, uma de suas obras-primas. Um poema pouco comentado pela crítica especializada, mas que é revelador e comovente. No próprio centro do livro, livro que marca um momento de crise filosófica, este é um poema crítico descrevendo o esforço do poeta para, concentrando sua sensibilidade passada, mais uma vez projetar-se no futuro.

Primeiro lembremos: Drummond é desde o seu primeiro livro um poeta da perda e da memória e da lembrança que anula a perda. Um poeta elegíaco de Minas Gerais, das minas de ferro exauridas, do chão calcinado e da alma do passado. E é como um poeta da perda (o mundo agrário que morria) que ele permaneceu. Somente que agora, no poema “Tarde de Maio”, esta nostalgia de algo perdido não se localizasse mais em uma casa, uma cidade, uma família, mas trouxesse um grau de imprecisão que lhe desse o aspecto de uma perda atávica, arcaica, imemorial. Leiamos:

Como esses primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos

assim te levo comigo, tarde de maio,

quando, ao rubor dos incêndios que consumiam a terra,

outra chama, não perceptível, e tão mais devastadora,

surdamente lavrava sobre meus traços cômicos,

e uma a uma, disjecta membra, deixava ainda palpitantes

e condenadas, no solo ardente, porções de minh’alma

nunca antes nem nunca mais aferidas em sua nobreza

sem fruto.

Esta perda que é aqui somente pressentida, este vazio no homem urbano, sinal vago de sua incompreensão em um universo complexo, equivale ao medo animista do selvagem. Mas enquanto o selvagem carrega a ossada de seus antepassados, o homem moderno traz em si uma tarde, sendo ela o símbolo da vasta ausência em seu ser de uma relação autêntica com a natureza. Este selvagem já secularizado, sem deus, com seus mortos travestidos em tarde, cujo rubor nos incêndios e o fogo sagrado foi substituído pelo vermelho crepuscular do fim do dia; cuja face hierática agora é de uma leveza cômica; cuja carne ritual é apenas nobreza estéril e sem fruto.

Mas os primitivos imploram à relíquia saúde e chuva,

colheita, fim do inimigo, não sei que portentos.

Eu nada te peço a ti, tarde de maio,

senão que continues no tempo e fora dele, irreversível,

sinal de derrota que se vai consumindo a ponto de

converter-se em sinal de beleza, no rosto de alguém

que precisamente volve o rosto e passa…

Outono é a estação em que ocorrem tais crises,

e em maio, tantas vezes morremos.

Porque a marca maior de nossa alienação do mundo é esse sentimento que possuímos do sagrado, de um sagrado que perdemos e nada podemos fazer sem ele. Pois se em um mundo primitivo os antepassados ainda eram valor na constituição de uma herança, em nosso mundo são somente a ausência que dói e que esperamos que ao menos doa, já que só assim, na dor, a nossa alienação não será completa.

E se o sagrado para nós está morto, ao menos permaneça essa beleza convertida, o sinal de uma derrota que nos consome, mas que não é ainda em nós indiferença. Para que a cada constatação da ausência – ao virarmos o rosto – ainda possamos nos perceber como humanos.

O que nos resta, enfim, é a humildade em face deste fragmento de sagrado e, se ao desaprendermos a fé desaprendemos a pedir, que fique esta nostalgia cósmica, a participação mínima na unidade do universo, ainda que perecíveis sejamos, mas perecíveis em um universo de mistérios que se abre ao milagre de uma tarde.

Para renascer, eu sei, em uma fictícia primavera,

já então espectrais sob o aveludado da casca,

trazendo na sombra a aderência das resinas fúnebres

com que nos ungiram, e nas vestes a poeira do carro

fúnebre, tarde de maio, em que desaparecemos

sem que ninguém, o amor inclusive, pusesse reparo.

E os que o vissem não saberiam dizer: se era um préstito

lutuoso, arrastado, poeirento ou um desfile carnavalesco.

nem houve testemunhas.

Drummond, o poeta ateu, invoca a Tarde de Maio em seu ser misterioso, como se ela fosse um deus, e sabe que mesmo sob o racionalismo moderno continuamos a cumprir os rituais misteriosos e atemporais da natureza, figurações da vida e da morte, renascimentos. Porque na verdade, por baixo da civilização, continuamos selvagens e humildes, medrosos e atônitos diante do mistério da existência, da Máquina do Mundo e de seu Claro Enigma indecifrado. Um pouco mais pobres, talvez, já que a relação direta com o mistério se perdeu e em seu lugar ficou o traço da beleza com a qual tentamos dialogar, o maxilar metafísico de nossos mortos, esta tarde que nos esmaga com seu dom, seu segredo, sua ocultada nobreza. A ela, no entanto, já não pertencemos totalmente, alienados que somos de tudo, vagando, desconhecendo até o mais simples amor; cegos em meio à maravilha, tateando, tentando descobrir a inteireza do milagre dentro e fora de nós, mas carregados de vazio.

Não há nunca testemunhas. Há desatentos. Curiosos, muitos.

Quem reconhece o drama quando se precipita sem máscara?

Se morro de amor, todos o ignoram

e negam. O próprio amor se desconhece e maltrata.

O próprio amor se esconde, ao jeito dos bichos caçados;

não está certo de ser amor, há tanto lavou a memória

das impurezas de barro e folha em que repousava. E resta,

perdida no ar, por que melhor se conserve,

uma particular tristeza, a imprimir seu selo nas nuvens.

Das alienações que vivemos, então, a maior é a do amor. Este é um poema nascido após o pessimismo e da exaustão do racionalismo moderno. “Deus está morto” é a frase que reverbera em seus versos, a nostalgia trágica de uma união perfeita e perdida com a divindade. Mas é a nostalgia drummoniana, pensada, medida, pessoal. A madureza montaigneana de Drummond. Todo o poema transborda de uma compreensão resignada, um pouco envergonhada até de se mostrar nostálgica. Pois neste poema Drummond escande seu agnosticismo, mas tão contra si mesmo que na sua compreensão o poema anseia a um aproximado hermetismo. Ao dividir um livro tão metafísico como Claro Enigma com um poema como “Tarde de Maio”, Drummond, confessadamente agnóstico, desvela o centro da sua poética nostálgica de Deus.

O Único Problema é Deus — A Nostalgia da Fé em Drummond

Anos mais tarde, no belo livro As Impurezas do Branco, esta preocupação aqui velada se confessaria no poema que começa com o verso que diz: “o único problema é deus”. Essa afirmação sobre a presença ou a ausência de deus como um problema não é, em Drummond, um exercício de teologia abstrata, mas uma ferida aberta no tecido do cotidiano e da lembrança. Em ‘Tarde de Maio’ esse problema já aparecia como uma liturgia sem altar. O mês de maio, tradicionalmente vinculado ao sagrado mariano e à celebração da vida, é aqui subvertido em um tempo de ‘resinas fúnebres’ e da ‘morte spectral’. O poeta não é o ateu convicto que descansa na negação, mas o agnóstico trágico que guarda a saudade de uma transcendência que não se cumpre. A ‘particular tristeza’ que imprime seu selo nas nuvens é, no final, o resíduo de uma fé que, ao se perder, deixou em seu lugar o vazio e a reverberação de Deus.

Este agnóstico Drummond então foi um nostálgico não só das Minas Gerais perdidas (“Itabira é só um retrato na parede, mas como dói”), da família perdida (“no deserto de Itabira a sombra de meu pai tomou-me pela mão”), foi um nostálgico da crença, alguém que um dia foi influenciado pela religiosidade simples das igrejas do interior, de alguém que perdeu a fé em um mundo materialista e violentamente irracional.

Num poema tão elegíaco como “Tarde de Maio”, a fé perdida se resolve na constatação do desconhecimento do amor como um princípio, no vazio deixado na alma de quem o possuía e o perdeu. Mas a quem resta, no entanto, uma particular tristeza preenchendo o infinito anseio do poeta, que, afinal, é um ressentido, e o mais são nuvens.