A Cegueira da Inteligência e o Fetiche da Barbárie

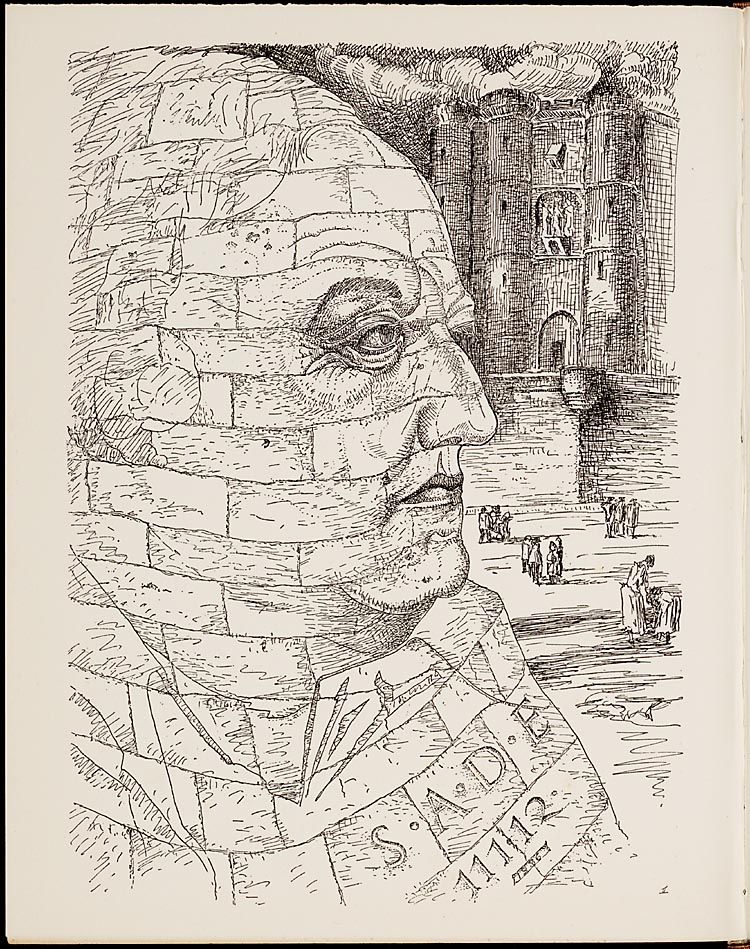

Há um caso Sade, um caso de amor obscuro entre alguns intelectuais e Sade, mal explicado como todo caso de amor e, para mim, inexplicável. Há um elogio a uma dita filosofia de Sade sua crítica ao racionalismo burguês, desmonte das estruturas hipócritas da religião. Para os surrealistas, Sade era o “ser livre” por excelência; para Barthes, um jogo de linguagem e uma máquina textual; para Paz, um polo necessário do pensamento humano. Buñel, no livro de suas memórias (Mi último suspiro), lamenta não ter conhecido Sade antes de outros pensadores tal a sua profundidade e importância. E tudo isso dito assim é belo.

Mas olhemos de mais perto este sistema de Sade (eu não diria a filosofia de Sade), este é um programa de torturador, um manual de sevícias, um programa de prazer perverso na sujeição do ser humano, um deleitar-se com o sofrimento alheio, um sorriso em meio ao horror do sofrimento alheio.

No entanto alguns poetas e escritores o elegeram como a figura emblemática de homem livre, filósofo e libertário, quando na verdade, me parece, ele foi um paleofascista, um criminoso com talento, um facínora enfim.

A Arrogância do Intelecto e a Negação do Outro

Mas ele foi amado por Breton, justificado por Jean Paulham, acalentado por Otávio Paz, filmado por Pasolini em seu teatro de abjeções. O que afinal seduziu a inteligência neste contato com a morte, o suplício e a barbárie? E eu respondo: o amor a abstrações, o desprezo pelo concreto e a soberba intelectual. Só por arrogância do intelecto e impostura do espírito pôde-se louvar Sade como “o Divino Marquês” enquanto ele divagava sobre a tortura. Arrogância de se pensar que os que são lacerados, os que sangram, nunca seremos nós; que os humilhados com a chibata e a faca são sempre os fracos, em geral os pobres, certamente os outros. Impostura afinal de uma inteligência que sem a dimensão do outro estará sempre limitada.

Pois é claro, o sadismo sempre se exerce monomaníaco sobre as mulheres, os órfãos, os débeis, os miseráveis, os desafortunados. O prazer do torturador (e é de um torturador que se trata) é sempre contra um ser transformado em objeto. Pior, mais que transformado, trazido para a relação sádica justamente porque nunca foi um sujeito. Pois só há um sujeito nesta fantasia concentracionária: o torturador. Falta assim ao sistema de Sade o outro; este outro que para ele é sempre um objeto destrutível. Mas esta negação do outro aniquila também aquele que se quer sujeito que, na dialética da negação, torna-se também objeto, infinitamente.

Este sistema negativo que fascinou intelectuais de várias épocas sugere apenas um manual de perfídias. Mas, porque ensaístas como Paulham e Barthes, Otávio Paz e Breton lutam tanto para dar legitimidade a este esgar discursivo? Eu creio que a fascinação por Sade é o índice negativo da cegueira amoral da inteligência que, não por acaso, floresceu no século XX, o século do nazismo e do serial killer, o século dos progroms e do assassínio ritual. É como se o niilismo houvesse triunfado no cerne da cidadela da razão, o mais feroz anti-humanismo de alguns intelectuais que só veem o homem em abstrato, não o homem em sua carne, o ser próximo de nós, igual a nós e, às vezes, nós mesmos.

Um sintoma de doença espiritual, enfim. Otávio Paz faz um paralelo entre Sto. Agostinho e Sade, um paralelo intelectual, um sofisma, um jogo onde o sofrimento humano está ausente. Paz diz que para Sto. Agostinho o Bem tem existência ontológica e o Mal é apenas a privação do Bem, em si não sendo nada. Sade, por sua vez, assume que é o Mal que possui existência ontológica. Mas, eu me pergunto, que existência? A negação (o Mal) depois de tudo negar, nega a si mesmo. A destruição depois de tudo destruir destrói-se a si mesma. A existência ontológica do Mal é uma contradição lógica e por isso a obra do Marquês de Sade não perfaz uma filosofia, é quando muito um sistema que fechado em si mesmo, levado as suas últimas consequências, se aniquila completamente. Quando o libertino filosófico de Sade exerce sua perversão sobre corpos dilacerados de mocinhas, bradando belas frases contra a sociedade, o mundo e Deus, não é a Deus que ele ataca, mas ao próprio ser humano, menos um, ele mesmo. A inteligência do século XX não escapou desta fascinação pela barbárie, confundindo o ser humano concreto com uma abstração programática e difusa. Mas nada há de abstrato na dor e é vergonhoso para um século que viu tanto sofrimento, tanta morte, que intelectuais venham a louvar ao Divino Marquês.

Provavelmente estes ensaístas nada dizem sobre Sade, mas dizem muito sobre nós mesmos.

O Mito e a Realidade Histórica

Nascido Donatien-Alphonse-François de Sade em 1740 o Marquês era um aristocrata de longa linhagem sendo seu ancestral mais famoso Laura, esposa de Hugo de Sade que foi cantada pelo próprio Petrarca. Educado como nobre a obra de Sade trairia sua origem de classe ao descrever seus heróis como aristocratas refinados e suas vítimas como nobres decaídos. Educado no exclusivismo dos senhores franceses não seria ocioso supor que seu desprezo pelo sofrimento tenha nascido da sensação de superioridade de sua classe.

Educado mais tarde por jesuítas (1750) cinco anos depois é feito lugar tenente no regimento do rei e participa da guerra dos sete anos com bravura. Em 1763 casa-se com Mlle. DeMontueil da pequena nobreza togada, dita de robe, muito rica, cujas relações poderosas na corte podem ajudar o jovem Sade. Esta mulher apesar de todo sofrimento seria fiel a Sade toda a sua vida.

Não se sabe bem os motivos (provavelmente alguma violência contra uma serviçal de sua casa ou contra a sua própria mulher), mas quatro meses após seu casamento Sade é preso por cinco meses e só consegue se libertar através da intervenção de seu pai. Livre, tem inúmeras amantes entra serviçais e prostitutas nas quais exerce os atos que tornariam seu nome famoso.

Duas de suas vítimas Jean Testard (1763) e Rose Keller (1768) o denunciam por tortura e sodomia e Sade é encarcerado em Saumur, perto de Lyon. Liberto, mais uma vez foge com sua cunhada Aline Prospere de Lundy para a Itália. Mas de passagem por Lyon em uma orgia com prostitutas é acusado por estas de tê-las dopado, sodomizado e torturado. Sade se refugia em Chambray. Preso por ordem do rei, novamente se evade e participa de novas orgias e escândalos até que em 1777 é encarcerado em Vincennes. Em cada prisão, escreve. Os Crimes, Justine, Cento e Vinte Dias de Sodoma, Aline e Valcour. Só com a revolução de 1789 está livre de novo. Em 1791 escreve Justine ou Lês Malheurs de la Vertu. Em 1795 escreve a Filosofia do Bordel, A Nova Justine e Oxtiern. Mais crimes e em 1801 Sade é novamente encarcerado agora pelo Consulado vindo a morrer em 1814.

Sade é contemporâneo de Voltaire e Rousseau, de Diderot e D’Alembert. Aristocrata empobrecido cresce no período da destruição da sua classe, a aristocracia, e da emergência do poder da burguesia. Afinal, o grande patriarca da época era o burguês Voltaire e o grande herói o pobre Rousseau. Neles um mundo nasce filosófico, racional (em Voltaire) brilhante e romântico (em Rousseau). Sade, que é o anti Rousseau na pregação da radicalidade do mal no cerne da natureza (natureza que Rousseau queria boa), é o primeiro crítico do Iluminismo a devora-lo por dentro. Deste modo Sade encarna as tendências antiluministas de nossa época e sua revolta cega no século XX ganharia uma leitura antiburguesa pelos surrealistas.

Sade que apoiou a Revolução Francesa, é um exemplo típico de como um complexo pensamento filosófico, em meio a uma época conturbada, pode se tornar alvo de más interpretações e de leituras perigosas. Afinal, a luta contra o sistema feudal, amparado pela Igreja, usou como arma o ataque ao suporte ideológico de todo este sistema que era a crença em Deus. Mas como subproduto deste enfraquecimento da moral de uma época surgiu o amoralismo completo, o egotismo absoluto que fez da destruição não um meio, mas um fim. A biografia de crimes de Sade foi possível em uma época de crises, a cisão entre dois mundos que se confrontam, onde massacres eram perpetuados a céu aberto e os piores instintos humanos andavam soltos. É pelo menos curioso que um crítico da estatura de Otávio Paz tenha escrito que Sade “foi preso por suas ideias, foi incorruptível e independente em matéria intelectual (lembra Giordano Bruno) enfim, foi generoso até com seus inimigos e perseguidores. O filósofo do sadismo não foi aquele que vítima, mas foi vítima, o teórico da crueldade foi um homem bondoso. Apollinaire e os surrealistas o viram como um exemplo moral”.

Um homem bondoso? Não é isto que diz a carne lacerada das pobres coitadas que ele seviciou, as espancadas que serviram de objeto para as suas teorias. Eu não sei o que me surpreende mais neste trecho de Paz. Se o auto-engano ou se a má fé intelectual que não hesita em torcer a história para provar um ponto de sua tese. Porque este afã de justificar Sade? Uma má leitura? O posicionar a literatura acima da vida e o texto acima da carne? Não sei. Alguma coisa anda errada quando contra toda evidencia histórica um ensaísta tão inteligente quanto Paz se ilude desta forma. Este erro marca o fracasso da inteligência quando solicitada a combater a barbárie.

Sade e o Esfacelamento do Cogito

E é disto que se trata: a reabilitação de Sade, seu soerguimento a categoria de herói intelectual de intelectuais neste século, marca o esfacelamento do cogito, do pensamento que, se julgava, saberia distinguir entre o bem e o mal. Se o eufemismo linguístico e psicológico pode imaginar bondade no criador do sadismo como sistema, então estamos em pleno coração da treva, como bem disse Conrad, no primado daquela banalidade do mal que Hannah Arendt viu no desenvolvimento do nazismo.

Este desprezo pelo homem – tanto pior quando endossado pela inteligência – está no cerne do cuidado de tantas mentes poderosas pelo abjeto Marquês. Pensar que a apologia da tortura é bela porque belamente escrita, profunda porque silogisticamente arquitetada, verdadeira porque envolta em um pensamento sistemático, é abandonar a distinção aristotélica que está na base de nossa civilização, a capacidade que tem o ser humano de reconhecer no outro, a separar o bem e o mal.

Que tipo de pensamento tortuoso faz com que vejamos o prazer do torturador e ignoremos a dor lancinante do torturado? Que nos identifiquemos com aquele que destrói e não com o que é destruído? Que possamos chamar de bom alguém que pregou o primado do mal? Cegueira romântica? Não, eu diria que é a estupidez da inteligência. Um certo desprezo da inteligência pelo mundo real, das pessoas comuns, pelo ser humano às vezes plano, baço, e, no entanto, absolutamente infinito e complexo. Este ardor baudelairiano pelo raro, estranho e antiburgues que basicamente fomentou o romantismo e o fascismo e é a sua origem comum.

Esta torção intelectualizada, esta leitura profundamente filosófica e abstrata da crueldade, sutilmente justifica os campos de concentração da vida real, pois foi afinal lá que pequenos Sades exerceram a sua filosofia de bordel privada e se julgaram também divinos no trato com a ralé humana. Na estrada da louvação a-crítica de Sade não temos como condenar ao pequeno torturador de província, o cotidiano carcereiro sádico. O delegado torturador. O que lhes falta talvez é talento verbal para justificar a sua tara assassina em prosa grandiosa e bela poesia ou uma sofisticada teia de sofismas intelectuais.

O engano de Paz, Buñel, Paullan e de dezenas de outros intelectuais fascinados pela figura literária do mal é que o mal não é uma figura literária, e se o fosse, a literatura, a melhor literatura, não tem direitos acima do mais humilde dos homens. Só um pensamento desvinculado da vida pôde erguer Sade do submundo de seus confrades perigosos para a atmosfera sofisticada da alta cultura letrada. O pensamento encontrou o seu coveiro, mas é necessário dizer não. E que fique claro que este não é uma posição sobre o valor literário de Sade, mas uma reflexão ética de sua recepção que ao esconder os pressupostos de indiferença sobre os quais se baseia, expõe o caráter sombrio de nosso tempo e as muitas imposturas de nossa inteligência.